花紅に入塾するまでは、私は、書道に対してコンプレックスの塊でした。

始まりは、小学2年生のお習字のお稽古。一緒に始めた兄は、どんどん昇級するのに自分は思うように書けず、親も諦めて2年間で終了。

小中学校の書道の時間は、とても辛かったです。1時間中、墨をすって過ごしたこともありました。当時は、毎回墨をすってから書く方式でした。

高校2年生になって、書道が選択科目になった時には、心の底からほっとしました。

ほっとしたのも束の間、社会人になると、「祝儀袋」やら「芳名帳」やらと筆ペンとはいえ書くことが多数出てきて、ため息をつきながら情けない字を書いていました。せめて、自分の名前ぐらいは上手く書きたいものだと思っていました。

それで、子育ての合間に通信講座のペン習字に申し込んだこともありました。もう少し練習して、上手くなってから添削に出そうと思っているうちに、期限切れ。一度しか添削も受けられませんでした。それでも、独学できるのではないかと、数年は教材が捨てられなかったです。

NHKの趣味の講座の「書道」もいくつか見ていましたが、レベルが高すぎました。

なんとか、実行しなくてはと観光で訪れた寺院で写経にも何度か挑戦。観光用なので、うっすらと、グレーで印刷された文字をなぞるだけなのに、墨をつけすぎて、線が太くなったり、字が大きくなったり、苦心の末、一行にギリギリ収まる始末。できるなら、裏向きに奉納したいと毎回思っていました。それでも、いつかはちゃんと習おうと、今は成人した子どもたちが使っていた習字道具を一応1組は捨てずに残してありました。今も一部書塾で使用しています。

60才も過ぎ、そろそろ残りの人生を眺め、やり残したことはないか、心残りはないかと考えたところ、この字に対するコンプレックスをなんとかしたい、このままでは悔いが残るなあと、ネットでポチポチ書道塾を検索したりしていました。自宅から近く、通いやすそうな「花紅」をみつけますが、なかなか体験申込の勇気がでません。そうこうして、軽く半年ぐらいたった頃、何かの拍子に夫から、老後にやりたいことはないかと何の気なしに聞かれ、実は、書道がやりたくて、池上にこういう塾があると話をしました。すると、思いの外、夫が乗り気になり、今にも体験レッスンに申込む勢いなので、それならば、私の分もお願いしますと一緒に申込んでもらいました。そこからは、とんとん拍子で入塾。池上の蓮月に通い始めます。

それにしても、もっと早く「花紅」に出会っていたら、私の人生、もう少し変わっていただろう。どうして、あんなに嫌だったのだろうと思います。

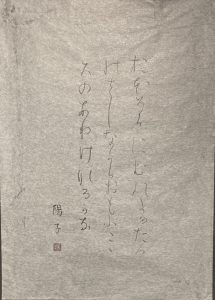

初めは、まわりが、上手な経験者の大人やとっても上手な小中学生ばかりで、気後れしましたが、基本の「楷書」に取り組みます。遅々として、上達しないけれど、書くことには慣れ、少し楽しくなって来ました。「かな」も3年ぐらいかけ、やっと「蓬莱切」を完成。最初、お手本を見た時は自分で書けるようになるとは思いませんでしたが、なんとか形になりました。

美術展・展覧会も好きで、時々出かけましが、実物の藤原行成の「和漢朗詠集」の「かな」文字はため息が出る程、細く細く美しかったです。

令和元年の上野の東京国立博物館で開催された「正倉院の世界」で見た「東大寺献物帳(国家珍宝帳)」(756年)聖武天皇と光明皇后の思い出の品を東大寺に納めますという、内容の書の墨の黒々とした、今さっき書かれたような状態の書をみて、1263年前のものとは思えない!墨ってすごい!と感動しました。

この夏は、6年前に書道を始めるならばと、オタクの息子に勧められたマンガ「とめはね」全14巻を読了。駆け足で書の歴史を学び、あれも、これも、挑戦したいと心新たしたところです。

これからもよろしくお願いします。

____________

陽子さんへ

いつも笑顔で、子どもたちの会話を楽しんでくれている陽子さん。

そんな陽子さんが花紅にやってくるまで、書道に苦手意識を持ち、あれこれ探しながら過ごしていたとは知りませんでした。花紅を見つけてくださって、ありがとうございます。

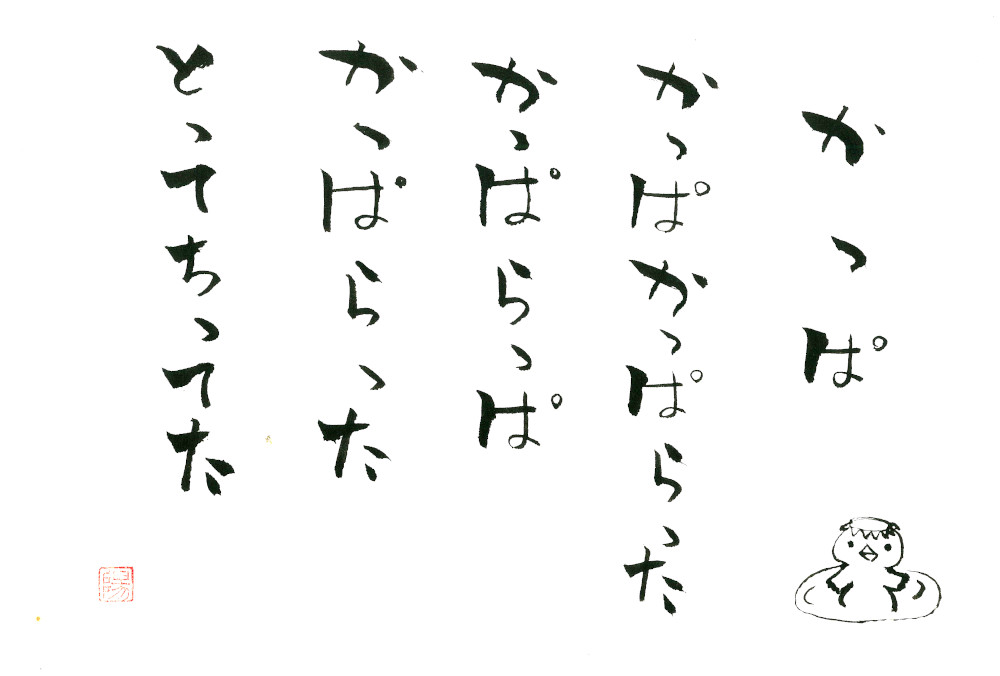

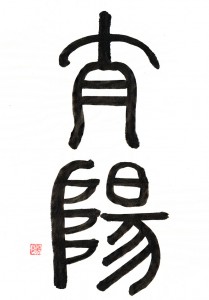

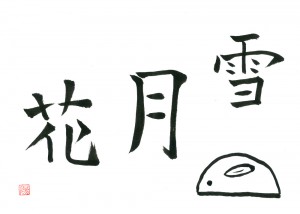

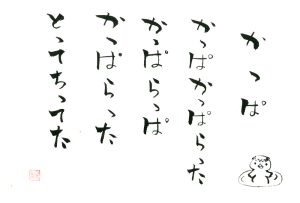

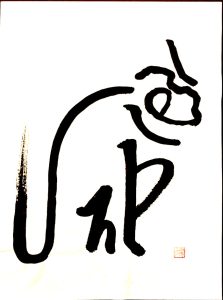

たくさんの本を読み、美しいものを見に行く陽子さんの美意識や感性は、花紅の作品展に毎年ユーモアと豊かさを吹き込んでくれています。「子どものような作品が書きたい」と誰もが一度は思いますが、それを形にできる人は多くはいません。「雪月花」「かっぱ」など、「子どもが書いたのかな?」と思わせる素直な文字は、陽子さんの内側が澄んでいることをそのままに表していると感じています。

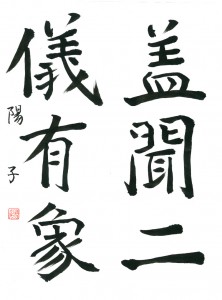

今年の「本門寺」も、陽子さんに教えていただいて本阿弥光悦の文字であったと知りました。些細なことに気づける感性、本物を見る力。「美しい文字」は人それぞれ。これから陽子さんの文字を深めていってくださることと思います。私も、陽子さんのような文字が書きたいです。

これからも書塾花紅をあたたかく見守り続けてください。とても心強いです。